西行の句に曰く、

「花見にと 群れつつ人の 来るのみぞ あたら桜の 咎にはありける」

能の西行桜でもおなじみのこの句の気持ちはよく分かります。

なぜ人は人の多いところに惹かれるんでしょうね、自分には全く理解できません。

混んでるところへは行かない、行列には参加しないというのが基本原則です。

まぁそれでも旅行に行ったりどうしてもの用事があったり、嫌な気持ちを上回る興味があったり原則は度々破られます。

この季節桜が綺麗なのは理解してますが、だからと云ってわざわざ人の多いところには行きたくないものです。

近所にだって綺麗な桜がいっぱいあるじゃないか。

例えば展覧会を観に行った板橋区立美術館に併設した郷土資料館の桜

春日部は匠大塚裏の古利根川沿いの桜とか

そしてうちの近所では一番有名な北越谷元荒川沿いの桜

もう少し北に移動して時間をさかのぼると梅林公園で梅が咲いています。

おまけで梅も。

もういっちょおまけで公民館裏、4月7日の桜をご覧ください。

遡ればまだまだ出てきますがとりあえず今年はこのくらいで(勘弁してやらぁ)

で、何で桜かというと季節だし(ネタとしては最適)綺麗だしなどという単純なスタートなのですが、

ここ最近以前美術館に行って買ってきた図録を見返していたのですよ。

ほら、図録って感激・感動して買ったのはいいけどすぐには見ないじゃないですか(え?見る?)

なのであの時の感動をもう一度的に見返していたのが2024年2月19日に行った千葉市立美術館で行われた「鳥文斎栄之展」

ご存じですか?侍から浮世絵師に転職したという実に面白い経歴の絵師さんです。

「鳥文斎栄之」(ちょうぶんさいえいし)とは、江戸時代後期に活躍した武家出身の浮世絵師です。美人画を得意とし、清楚で気品のある「12頭身美人像」という独自の形式を確立。当時、美人画で評判の絵師「喜多川歌麿」(きたがわうたまろ)と拮抗するほどの人気を誇り、錦絵から肉筆画まで様々な作品を手掛け、「細田派」と呼ばれる流派を創始しました。〈刀剣ワールドより〉

この人の描く美人画というのが日本人にはありえない8頭身(12頭身?)美人で、着物の柄や色も美しく庶民より一つ上のランクの人たちを相手にすることも多かったようなので北斎や広重、歌麿などとは一味違います。

よく歌麿美人とか言われますがちょっとばかり違って庶民的ではない美しさ、高貴さがあるような気がします。

でも本日紹介するのはそのお弟子さん、鳥高斎栄昌。この人も武士だったとかという噂もあります。

この人の描いたこの絵を見たらなんか無性に紹介したくなりまして。

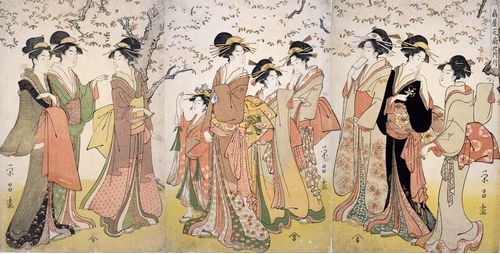

では鳥高斎栄昌で「扇屋花扇他所行」です。

全体的にみると栄之のほうが切れ味が鋭い絵が多くて見どころがあるけどこの絵はこの季節には何とも素敵。

その図録の解説に寄れば、

廓の外に出ることは許されない吉原であったが、一部高位の遊女は店の者や贔屓筋に連れられて外出することが叶ったようだ。江戸町一丁目の扇屋の「呼び出し」筆頭遊女花扇の一行の外出を描いた作品で、中央に新造や禿を従えて立つのが花扇である。廓内の姿と違って背で帯を結んでいるが、長く垂らしたしごき帯や屋外であるにも関わらず引きずるように着物を着こなす様子に、一般の女性とは違う色気を感じさせる。艶やかな一行の姿は大いに人目を引いたことであろう。

〈展覧会図録より抜粋〉

こんなおねーさま方が花見にいらっしゃったら黒山の人だかりでしょうし、みんながスマホを構えるので落ち着かないよね。

ということで今日は桜と浮世絵の巻でした。

最後に一つだけ。

板橋区立美術館の前にあるお店では山羊を飼ってます。

では(@^^)/~~~ 本日のBGMは栗コーダーカルテットでした♪

コメント